発表されると必ずニュースになる芥川賞。受賞作は毎回のように数万部以上のベストセラーになり、数百万部を超えることもあります。しかし、芥川賞がどういうもので、なぜ話題になるのか、一から説明される機会がないので、よくわからなくないでしょうか。本記事では、歴代の芥川賞受賞全作品を読み尽くし『タイム・スリップ芥川賞』という本を書いた菊池良さんが、芥川賞の要点と「印象的なデータ」を端的に紹介します。(構成:編集部/今野良介)

芥川賞は純文学の「新人賞」

芥川賞は有名な賞なので、功成り名を遂げた小説家が取るものだと思っている人もいるかもしれません。

たしかにそういう側面もありますが、芥川賞はあくまで「新人賞」です。新人賞ということは、新進気鋭の若手に授けられるということです。

もう一つ重要な点が「公募」ではない、ということです。

多くの新人賞は、公募で作品を募り、そのなかから受賞作を選びます。しかし、芥川賞は雑誌に掲載されたものが選考対象です。雑誌に掲載されるということは、すでに何らかの方法でデビューしているか、すでに公募型の新人賞を受賞したデビュー作か、もしくは編集者のスカウトによって掲載が決まったひと、になります。

公募型の新人賞を受賞し、なおかつ芥川賞を受賞したひとには、たとえば村上龍さんがいます。スカウトされて掲載した作品が受賞したケースだと、たとえば又吉直樹さんがいます。

書き下ろしの単行本で出版されたものは対象外です。なので、書き下ろしの単行本がいくら話題になっても、芥川賞の候補になることはありません。

そして、受賞作は雑誌『文藝春秋』に転載されます。そして、ほぼ同時に単行本も発売されます。多くの読者は、このタイミングで作品を読むことになります。

一番売れた受賞作は?

芥川賞は話題作が多く、たびたびミリオンセラーも出てきます。

では、数ある作品のなかで「一番売れた作品」はなんでしょうか?

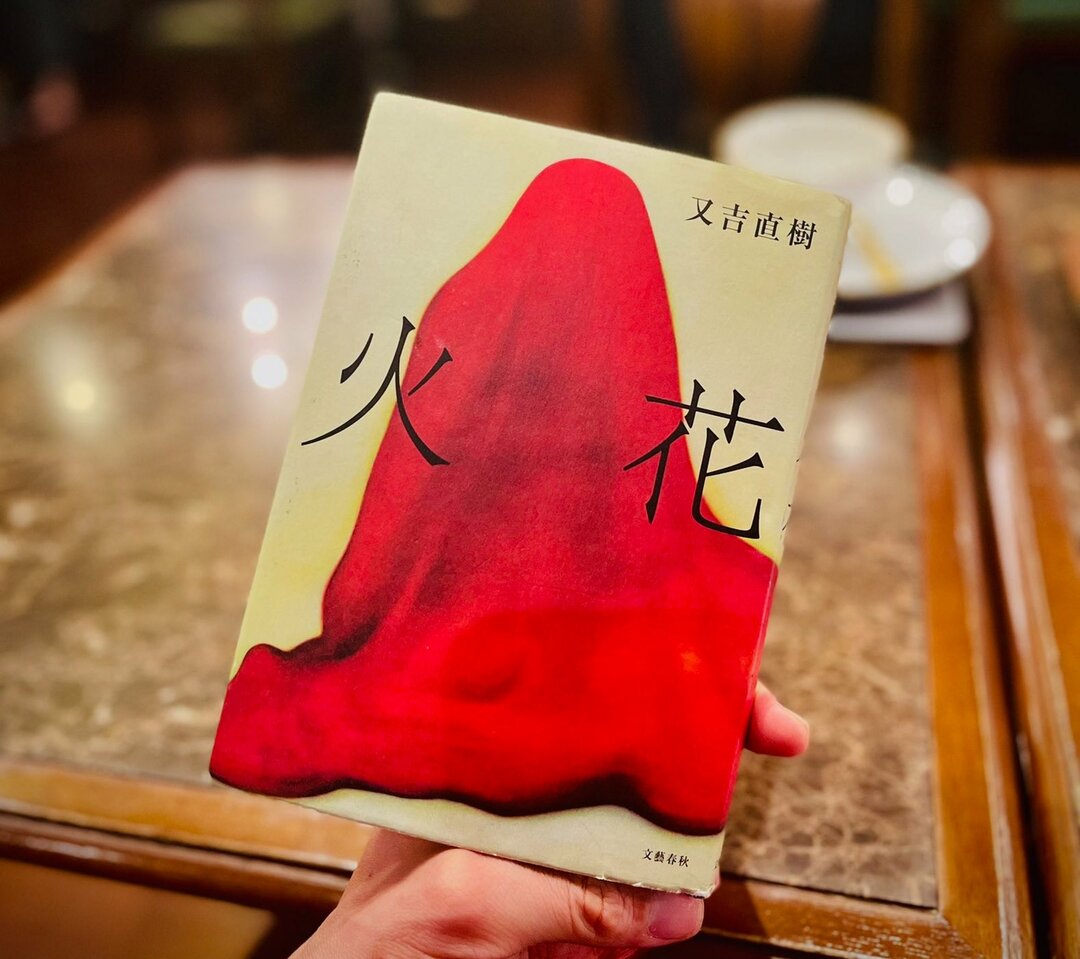

それは又吉直樹の『火花』です。累計発行部数は300万部を超えると言われています。

『火花』はお笑い芸人の徳永が主人公です。徳永は先輩芸人である神谷を尊敬し、しょっちゅう神谷と同じ時間をすごしています。しかし、だんだんとふたりの生活に変化が生じ、やがて疎遠になってしまいます。

著者はお笑いコンビ「ピース」のボケ担当として活躍していた又吉直樹さん。又吉さんは『火花』を執筆する前から読書家として知られ、エッセイなどを書いて文筆活動もしていました。

『火花』はそんな又吉さんが文芸誌に掲載する初の中編純文学作品として雑誌掲載時から話題になり、第153回の芥川賞を受賞しました。

又吉さんはその後もお笑い芸人の活動をしながら『劇場』、『人間』と、小説作品を書きつづけています。

最年少の受賞者、最高齢の受賞者は?

芥川賞の最年少の受賞者は綿矢りささんです。

『蹴りたい背中』という作品で、19歳のときに取っています。

『蹴りたい背中』はクラスに馴染めないと感じている高校生のハツが、同じくクラスで浮いているにな川とオリチャンというモデルの存在をきっかけにふしぎな関係性を築いていく作品です。

綿矢さんは高校在学中に『インストール』で「文藝賞」を受賞してデビュー。当時17歳でした。ちなみに「文藝賞」においても当時の最年少記録です(その後、三並夏さんが15歳で受賞して更新)。二作目となる『蹴りたい背中』で芥川賞を受賞し。同時受賞だった金原ひとみさんも20歳だったので、若い作家のダブル受賞も話題となりました。

では、最高齢受賞者は誰でしょうか?

それは黒田夏子さん。『abさんご』で75歳のときに受賞しています。

『abさんご』はある家族の長い歴史を語り手の視点から回想している作品です。固有名詞を使わず、なおかつ横書きの文章であることが話題になりました。特異な文体で書かれることによって、幻想的な読み味をつくりだしています。

黒田さんは教師や校正者として働きながら文芸同人誌に作品を書きつづけ、「早稲田文学」新人賞に応募した『abさんご』が同賞を受賞し、芥川賞にも選ばれました。

綿矢さんと黒田さんは、実に56歳の年齢差があります。芥川賞は何歳であろうと「新人」であれば選考対象になるのです。

ちなみにふたりの記録の以前だと、最年少が1966年に丸山健二が23歳で受賞、最高齢が1973年に森敦が61歳で受賞と、年齢が幅広いのは、最近だけのことではないのです。

創設したのは、あの大文豪

そもそも、芥川賞はだれが創設したのか。

菊池寛という人です。『恩讐の彼方に』や『真珠夫人』で知られる大文豪ですが、同時に起業家やイノベーターの側面もありました。

菊池寛は、作家が自由に書ける場所を作るために雑誌『文藝春秋』を創刊し、会社を起こしました。社長として多くの雑誌や書籍を手掛ける大きな会社に成長させます。

そんな菊池寛が文学を盛り上げるために創設したのが芥川賞・直木賞です。優秀な新人を顕彰し、賞金を与えることで文芸の底上げをすることが目的でした。名前は物故した親友の作家・芥川龍之介から取っています。

菊池寛は自身が売れっ子作家でありながら、作家が作家活動だけで食える環境をつくることにも力を注いでいました。芥川賞の創設は、そうした試みの一環です。それが90年近くつづき、日本一有名な文学賞になっているのです。

芥川賞の受賞によって世間の注目を浴び、流行作家になるひとは少なくありません。

そういう意味では、菊池寛の願いはかなっていると言えるのかもしれません。

Adblock test (Why?)

からの記事と詳細 ( 2分で知る芥川賞の基礎、「歴代部数No.1」は? - ダイヤモンド・オンライン )

https://ift.tt/0wvbzqS